Из журнала «Charisma and Cristian Life Magazine», Лейк-Мэри, Флорида.

ЗАЛОЖНИК! ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Предисловие

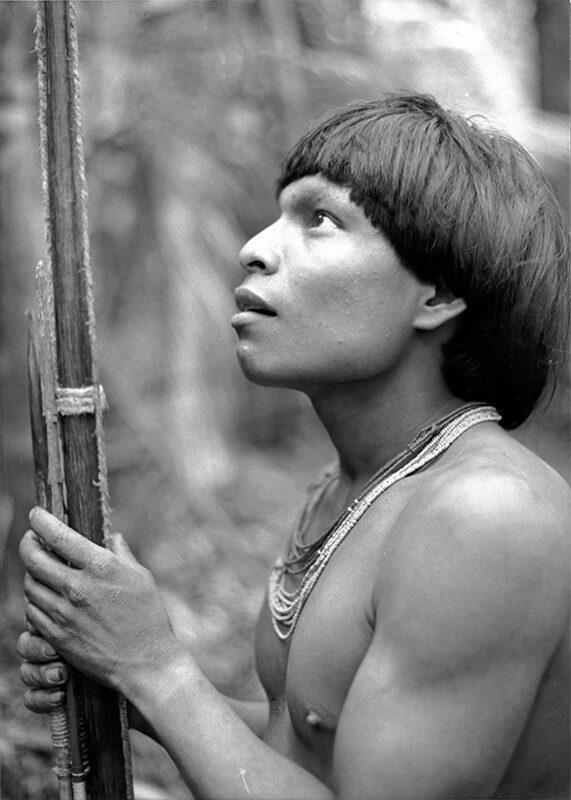

Когда Брюсу Ульсону было девятнадцать лет, он купил билет в один конец в Южную Америку. И поехал в неизведанные джунгли северо-восточной Колумбии. Там он нашёл мотилонов Бари — свирепое, примитивное индейское племя.

Мотилоны звали его «Бручко», потому что так могли выговорить его имя. Хотя у Ульсона не было официального спонсорства со стороны миссионерского совета или организации, в последующие годы он построил медицинские клиники и школы для племени. А также перевёл Священное Писание на их язык. И потом повёл многих из них к принятию Христа как своего Спасителя.

Нестабильная Колумбия уже давно страдала от обостряющихся проблем, включая повстанческие восстания и грабежи наркобаронов. Среди опасности, беспорядков и торговли кокаином Ульсон незаметно, но эффективно завоевал любовь и уважение мотилонов и, по сути, всей нации. В своей книге «Бручко» Ульсон рассказывает историю своих первых лет служения в Колумбии.

Ульсон жил и работал с мотилонами до октября 1988 года, когда пришли шокирующие новости: он был схвачен повстанцами, намеревающимися контролировать территорию мотилонов в рамках своей революционной стратегии. Он столкнётся с пытками и смертельными опасностями. В эксклюзивной истории Charisma Ульсон своими словами рассказывает захватывающий отчёт о своих девяти месяцах плена.

Горячие лучи солнца упали на экваториальные джунгли северо-восточной Колумбии, известные как «Мотиландия». Это было душное, 38°C, октябрьское утро. Вопили экзотические птицы, кричали обезьяны, и хор кузнечиков ударил мне в уши, когда я направлялся к долблёному каноэ, которое ждало на берегу Рио-де-Оро, чтобы доставить меня и пятнадцать спутников-мотилонов вниз по реке из Икиакароры в Сафадану, где находился продовольственный кооператив мотилонов. Я шёл медленно, наслаждаясь обществом индейцев и смакуя звуки; разговоры обитателей джунглей в пышной зелени, окружающей нас. Я никогда не спешил покидать Икиакарору.

Забираясь в каноэ, я взглянул на Каймиёкбу, одного из лидеров мотилонов, который стал моим близким другом за те двадцать восемь лет, что я жил и работал среди его народа. Он усмехнулся, заводя подвесной мотор, пока остальные индейцы занимали свои места. Его тёплая улыбка наполнила меня глубоким чувством удовлетворения и сопричастности. Мы были семьёй, он и я. Люди, вокруг меня, были моими братьями и сёстрами. Я действительно был дома и именно там, где мне было место на планете Земля. Эта мысль наполнила меня смесью тихого удовлетворения и ностальгии.

Как я мог себе представить, впервые войдя в джунгли Мотиландии в 1961 году, всё, что Бог намеревался здесь сделать? Как получилось, что в девятнадцать лет я оставил свою семью и друзей в Миннесоте и отправился в путешествие, которое привело меня в такое экзотическое место. К этим удивительным, легендарным людям — людям, настолько изолированным и враждебным, что ни один белый человек не пережил контакта с ними за четыреста лет зарегистрированной истории, пока я не вошёл на их территорию?

Когда я сел на самолёт в Южную Америку, имея только билет в один конец и несколько долларов в кармане, не зная ни слова по-испански, почти все подумали, что я сумасшедший или просто глупый. Но я был не в состоянии сопротивляться неуловимому, настойчивому желанию, которое привело меня сюда. Растущей любви к коренным племенам этого континента, которую Бог вложил в моё сердце. Тихому внутреннему голосу, который говорил мне, что я никогда не буду счастлив, никогда не буду иметь ни минуты покоя, пока не подчинюсь Его призыву. Нет, я не мог себе представить, куда заведёт меня этот зов; что сегодня моё сердце и моя жизнь будут глубоко связаны с этими людьми и с этими бескрайними отдалёнными джунглями.

Я и вообразить не мог, что этот день, 24 октября 1988 года, будет днём, не похожим ни на один другой, что я провёл в этих джунглях; что это будет начало 9-месячного испытания, которое глубоко изменит меня, и, без преувеличения, целую нацию.

Это был отличный день для поездки. Приближался сезон дождей, но пробилось солнце, и я был рад его видеть, даже несмотря на то, что оно превращало джунгли в гигантскую паровую баню. Я чувствовал приближение очередного приступа малярии и сильная, изнуряющая жара нашего путешествия вниз по реке могла заставить меня попотеть, или, по крайней мере, на какое-то время перестать стучать зубами.

Пока Каймиёкба управлял лодкой, я осматривал береговые линии на колумбийской и венесуэльской сторонах реки, высматривая повстанцев, которые могли там притаиться. Четыре основные повстанческие организации Колумбии действовали на прилегающих территориях в течение почти двенадцать лет, постепенно контролируя всё большую и большую территорию вокруг Мотиландии. Повстанческие стратеги активно изучали революции в других частях мира; неспособность сандинистов оккупировать и контролировать земли племён индейцев Москито в Никарагуа была серьёзным просчётом и колумбийские повстанцы-стратеги извлекли урок из их ошибки. Моей жизни неоднократно угрожали, потому что колумбийские повстанцы видели во мне ключ к контролю над обширной колумбийско-венесуэльской пограничной территорией, принадлежащей мотилонам. В их глазах я был настолько влиятельным среди мотилонов и других соседних племён, что, пока меня не убедили бы присоединиться к их революционному движению и привлечь к нему индейцев, мотилоны были бы постоянной занозой в их теле. Поскольку я сопротивлялся предыдущим попыткам завербовать меня, то стал целью для устранения. Без меня, полагали повстанцы, индейцы вскоре уступят их требованиям. Тогда они получили бы полную свободу действий на северо-востоке Колумбии и успех их революции был бы обеспечен.

Всё это заставило меня быть осторожным в поездках по таким районам, как Сафадана, где повстанцы, казалось, заявляли о своём присутствии со всё растущей смелостью. Я боялся не столько за себя, сколько за кровопролитие, которое могло бы произойти среди индейцев, если меня убьют. Повстанцы были способны на всё. Я знал многих из них на протяжении долгих лет, в том числе некоторых их лидеров, удивительное количество которых было бывшими пасторами, священниками и студентами местных миссионерских школ. Я даже пытался убедить некоторых переориентировать их идеализм на позитивные, гуманитарные цели социального служения вместо революции, но без особого успеха. Это были убеждённые террористы, которые научились оправдывать свои похищения, казни, подрывы и другие преступления, утверждая, что они служат высшей цели — «Народной революции».

Теперь, пока мы плыли вниз по течению, я чувствовал напряжение. Все остальные казались в хорошем настроении, поэтому я постарался расслабиться. Через полтора часа я мельком увидел береговую линию Сафаданы и сразу же заметил двух повстанцев, стоящих на поляне недалеко от причала. Из оружия у них были винтовки и автоматы, они пристально наблюдали за нами.

Виктор, мотилон, сидевший рядом со мной, наклонился и прошептал: «Повстанцы смотрят на нас». Он обменялся нервными взглядами с Каймиёкбой.

Я избегал смотреть в сторону повстанцев. Пока Каймиёкба причаливал каноэ, я намеренно повернулся спиной к повстанцам, которые шли к нам. И уже собирался вылезти из каноэ, когда без предупреждений, на воде среди нас появились фонтанчики от автоматной очереди.

«Выходите из каноэ!» — крикнул один из повстанцев. Они всё ещё находились примерно в тридцати метрах от нас. Мы вылезли и индейцы двинулись в сторону повстанцев, явно намереваясь напасть на них с голыми руками. Но один из повстанцев дал ещё одну очередь в нашу сторону, на этот раз попав в мотор и пробив дыру в борту каноэ.

«Лечь лицом вниз!» — приказал он.

«Брюс Ульсон взят в плен камилистским союзом — Армией национального освобождения!», — сообщил громко повстанец, жестом указывая мне подойти к нему. Эта повстанческая группа, широко известная как АНО, была единственной из четырёх крупнейших национальных революционных организаций, которая не согласилась на неформальное перемирие с колумбийским правительством после того, как ей была предложена возможность представить свою повестку дня народу на свободных выборах.

Оценив наше положение, я понял, что для принятия решения есть всего несколько секунд. У нас не было ни единого шанса успешно противостоять этим людям в физическом бою; было ясно, что за деревьями прятались другие вооружённые повстанцы, а у нас вообще не было никакого оружия, даже мотилонских луков и стрел. Более того, я никогда не носил с собой оружия и в эту поездку даже не взял с собой перочинный нож — понятно, что он всё равно не смог бы помочь против военного вооружения.

Я быстро просчитал другие возможные варианты. Можно было прыгнуть в реку и плыть под водой, чтобы избежать пуль повстанцев и, вероятно, уплыть вниз по течению. Я очень хорошо знал местность, а партизаны — нет, так что шансы у меня были бы хорошие. Но это оставило бы мотилонов в их власти, я не мог так рисковать. Кроме того, это только отодвинуло бы этот момент на другое время, в другое место.

Когда повстанцы направили на меня своё оружие, я решил, что настал момент встретиться с врагом лицом к лицу. Но мне хотелось сделать это на своих условиях, таким образом, чтобы застать повстанцев врасплох и дать мотилонам шанс уйти целыми и невредимыми.

Подняв рюкзак, который обронил, когда началась стрельба я обратился к Каймиёкбе по-мотилонски: «Не следуй за мной! И ничего не делай!»

Затем сказал повстанцам: «Я — Ульсон. Тот самый, который вам нужен. Оставьте мотилонов в покое». И повернувшись стал уходить как от партизан, так и от индейцев.

Как только я прошёл несколько метров, из джунглей материализовались ещё около двух десятков повстанцев. Я проигнорировал их и продолжал идти, надеясь как можно больше увеличить расстояние между ними и индейцами. Потом кто-то крикнул: «Стой! Остановись, или мы будем стрелять!»

Я продолжал идти всё быстрее и быстрее, крича им через плечо: «Вы пришли схватить Ульсона. Вы можете это сделать, но вам придётся поймать меня!»

Повстанцы бросились за мной и я пошёл настолько быстро, насколько мог, не прибегая к бегу. Наконец, когда мы были примерно в пятистах метрах от мотилонов и все повстанцы оставили индейцев, чтобы преследовать меня, передо мной внезапно возникли ещё два повстанца. Используя своё оружие, они повалили меня на землю и грубо прижали лицом к мокрой земле. Один из них приставил пистолет к моей голове.

«Так вот как я умру», — подумалось мне. «Пуля в голову». Я был удивлён, что чувствовал себя довольно спокойно.

Пока я ждал нажатия на спусковой крючок, прибыли другие повстанцы, все очень нервные и взведённые.

«Он очень опасен! Осторожно! — крикнул кто-то. — Не рискуйте! Не позволяйте ему двигаться!» Все говорили одновременно, тяжело дыша, но быстро работая. Мои руки завернули за спину и туго связали нейлоновой верёвкой.

«Это удивительно, — подумал я. — Кто бы в это поверил? Они боятся меня!»

Меня подняли на ноги и около тридцати повстанцев встали вокруг меня, приказывая идти. Я с облегчением увидел, что мы удаляемся от мотилонов, которые продолжали наблюдать издалека, подчиняясь моему приказу ничего не предпринимать. Поэтому я двигался как можно быстрее, молясь, чтобы они не решили в последний момент вступить в бой. К счастью, они этого не сделали.

Повстанцы настойчиво тащили меня через влажные, извилистые джунгли, сначала пешком, затем на каноэ и, наконец, снова пешком, в течение трёх дней и ночей, пока мы не прибыли в место, которое, как они решили, станет первым, относительно безопасным лагерем. Я точно знал, где мы были большую часть времени; это была территория, по которой уже путешествовал много раз за свои двадцать восемь лет в этом регионе. Я был благодарен тому, что раз уж мне суждено быть похищенным, то пусть это случится здесь, на родной земле.

Мне подумалось, что было бы поистине ужасно, быть схваченным в городе, увезённым в странное, незнакомое место и запертым в маленькой комнате. По крайней мере, здесь, в высокогорье Кататумбо, я был в том месте, которое любил больше всего на свете, и где, как я знал, Бог хотел, чтобы я находился.

Если бы мне пришлось умереть, я хотел бы сделать это именно здесь. И ни о чём бы не сожалел. Это было иронично: я оказался в руках безжалостных террористов, которые, вероятно, скоро меня казнят, но чувствовал себя удовлетворённым в такой ситуации, потому что знал, что вне всяких сомнений нахожусь именно там, где нужно, где принадлежал в тот момент. Эта уверенность останется со мной на протяжении всего грядущего испытания.

Во всех двенадцати лагерях, в которых я жил в течение девяти месяцев плена, меня круглосуточно охраняли не менее двух хорошо вооружённых людей. Охрану обычно меняли каждый час, так что перспектив, что кто-нибудь из них заснёт или слишком расслабится не было. Большую часть времени мои руки оставались связанными за спиной, даже когда я был очень болен и испытывал сильную боль.

Дожди были непрекращающимися и деморализующими. В первом лагере над моим гамаком было сооружено грубое импровизированное укрытие, но оно практически не защищало от непогоды. Я всегда был мокрым до нитки, даже если дождь прекращался на несколько часов, а это случалось редко. Было так влажно, даже в солнечные дни, что обувь и одежда никогда не высыхали.

В течение двух недель, проведённых в первом лагере, я старался вести себя тихо и проводить как можно больше времени отдыхая, чтобы дать своему телу возможность оправиться от малярии. Но приступ продолжался, а затем, как только я начал думать, что выздоравливаю, вернулся снова, вероятно, из-за условий содержания. Я понимал, что малярия меня не убьёт, но иногда эта болезнь почти заставляет желать, чтобы это произошло. И всё же это можно было выдержать. Я научился много лет назад, когда у меня были травмы и болезни в джунглях, отделять себя от физического дискомфорта. Когда ты находишься вдали от помощи и твоя рука или нога вывихнута на тропе в джунглях, ты не можешь сесть сложа руки и мучиться из-за этого. Ты должен продолжать идти. Я говорил себе в такие моменты: «Мне больно, да, но эта боль существует только в моём теле. Я — это не моё тело. Мой разум и дух выше его, а не часть». Эта техника срабатывала, и я использовал её, чтобы пережить некоторые из худших переживаний моего плена.

Это может показаться странным, но правда в том, что мне никогда не приходило в голову, что Бог обязан был чудесным образом спасти меня из этой ситуации. Вместо этого я считал, что обязан служить Ему там, где находился. То, о чём я просил у Бога изо дня в день, было очень простым, очень практичным и, полагаю, вполне типичным для меня: «Отец, я жив и хочу использовать это время конструктивно. Чем я могу быть Тебе полезен сегодня?»

Это будет моей молитвой, а также моей «стратегией» на протяжении долгих месяцев моего плена. В этом не было ничего нового; таков был мой подход к каждому дню жизни. Почему мои молитвы или моё мировоззрение должны измениться сейчас только потому, что я был в руках повстанцев? Я знал, что Бог тонко претворяет в жизнь Свой план в джунглях — не только среди мотилонов и других четырнадцати племён, с которыми мы работали, но и среди повстанцев. Я предположил, что эта ситуация была частью этой оркестровки и хотел быть открытым ко всему, что Бог задумал. У меня всегда было чувство, что смогу служить Богу в любой ситуации и эта была полна интригующих возможностей. В результате я не был напуган и даже не особенно беспокоился о своей судьбе. Я видел, что исход ситуации будет зависеть от Бога, а не от моих похитителей.

Когда люди спрашивают меня сейчас: «Как ты мог поверить, что у Бога всё под контролем, находясь в такой ужасной ситуации?» Лучший способ ответить на этот вопрос — это рассказать историю о том, что произошло в первые годы моего пребывания в джунглях, когда я был на охоте с отрядом мотилонов.

Наше вторжение в джунгли в тот день вызвало обычную реакцию разнообразных птиц и обезьян, но когда мы тихо пробирались через густой подлесок, я заметил внезапное усиление громкости и интенсивности какофонии. Миллионы кузнечиков присоединились к крикам и визгу животных, подняв уровень шума до такой степени, что наши человеческие голоса почти заглушились. Я никогда не слышал ничего подобного.

Поражённый, я повернулся к ближайшему мотилону и крикнул: «Послушай! Разве это не потрясающе?»

Индеец кивнул в знак согласия: «Да, — ответил он, — мы тоже это слышали. Это свистящая индейка!»

Его замечание остановило меня на полпути. Свистящая индейка? Всё, что было слышно, так это хаотичный, оглушительный грохот! Как кто-то мог различить голос одинокой индейки посреди этого гама?

Мотилон заметил моё замешательство и подал мне знак остановиться и молча послушать. Когда я это сделал, потребовалось несколько минут, прежде чем я начал различать звуки животных, птиц, насекомых, людей. Затем, постепенно отдельные голоса становились всё более и более отчётливыми. Наконец, после более терпеливого прослушивания, я услышал его. За шумом и криками джунглей, за голосами моих спутников, за тихим звуком моего собственного дыхания скрывался навязчивый, пронзительный голос индейки, звучавший на весь мир так, как будто он звал нас из полой трубы.

Это был горький момент для меня, момент, который говорил мне о гораздо большем, чем о хорошо развитом слухе мотилонов и моём собственном отсутствии слуха. Это заставило меня задуматься о том, что я упустил — не только в джунглях, но и в своей собственной духовной жизни. Как много потерял из виду, когда не смог терпеливо «настроиться» на тонкий голос Бога посреди шума и активности жизни?

В последующие годы я много раз вспоминал эту индейку, когда изо всех сил пытался различить голос Бога и ощутить его тихое, часто едва заметное присутствие в кажущихся хаотичными ситуациях, в которых я находился. Но со временем я научился терпению, чтобы видеть Бога между линиями жизни. И на собственном опыте познал, что даже не слыша и не видя Его, я мог положиться на то, что Он всегда был рядом. Всегда исполнял Свою суверенную волю, даже если я был слишком подавлен «шумом», чтобы заметить или оценить Его сложные оркестровки.

Поэтому, в момент похищения, для меня было естественным предположить, что Бог присутствовал и тогда, действуя Своим обычным образом, а я там был для какой-то цели.

Конечно, помогло и то, что я уже бывал в таком положении и видел, что Бог может сделать в такой, казалось бы, невозможной ситуации. Когда я впервые вошёл в эти джунгли, где-то двадцать восемь лет назад, мне прострелили ногу полутораметровой мотилонской стрелой и несколько месяцев держали в плену в ожидании казни. В течение этих месяцев Бог дал мне любовь и сострадание к моим индейским похитителям, намного превосходящие всё, что я когда-либо ожидал. За прошедшие с тех пор годы всё племя стало частью меня — моими самыми близкими друзьями, а также братьями и сёстрами во Христе. Теперь я не представлял себе жизни без них.

Да, я снова попал в плен, но с одной разницей. Это были новые «враги», но двадцативосьмилетний опыт подготовил меня к этому вызову. На самом деле, разумно было предположить, что Бог намеревается осуществить среди повстанцев нечто подобное тому, что Он сделал среди мотилонов. Таким образом, вопрос никогда не стоял: «Как я мог поверить, что Бог всё контролирует?» Вопрос был в том, как я мог сомневаться в этом?

В первом повстанческом лагере я встретился с директором национальной политики АНО Мануэлем Пересом, который объяснил мой официальный статус как «политический заключённый». Мы познакомились восемь лет назад, когда он впервые пригласил меня работать с ним в революционном движении. Он был бывшим священником-иезуитом и я сказал ему тогда, что по моему мнению, христиане не имеют права убивать людей, даже если это, как утверждали повстанцы, необходимо для достижения гуманитарных целей или для уничтожения «врагов народа». Я говорил, что как христиане, мы действительно должны участвовать в социальных проектах, жить по примеру Христа, мирить и спасать жизни, как физические, так и духовные, а не участвовать в терроризме и кровопролитии. И даже убеждал его принять участие в кооперативном движении, что принесло бы пользу бедным колумбийским фермерам, чьи права, как он утверждал и отстаивал. Тогда он казался очень заинтересованным в моих идеях; теперь, восемь лет спустя, мы вместе сидели в джунглях высокогорья Кататумбо и обсуждали его планы относительно новой Колумбии.

«Мы хотим, чтобы ты присоединился к нам», — сказал он мне. — Нам нужно, чтобы ты организовал медицинские и социальные службы, открыл школы, в общем всё то, что ты делал среди индейцев. Ты стал бы частью нашего национального руководства».

Я слушал почтительно, но без эмоций. Он пояснил, что меня задерживают примерно на два месяца, «для диалога». За это время я мог бы встретиться со многими повстанцами, работающими в социальных службах и начать формулировать национальную стратегию. Он явно не мог себе представить, что я откажусь от такой великой чести, которую он предлагал. Но просто, чтобы дать мне толчок в правильном направлении, он убедился, чтобы я понял свои варианты: если не присоединюсь к ним — меня убьют. Шли дни и я искал способы проникнуть в жизнь повстанцев, чтобы понять их мотивы, предысторию и стратегии. Я не испытывал к ним никакой враждебности. В конце концов, кто я такой, чтобы судить повстанцев? Мы были на равных перед Христом. Моя работа, как я её понимал, заключалась не в том, чтобы «обращать». Я знал, что Бог предоставит нужные средства, поэтому мой план, если его можно так назвать, заключался в том, чтобы просто жить одним днём и следить за любой возможностью наведения мостов.

Одна такая небольшая возможность появилась всего через несколько дней, в первом лагере, когда я заметил, что я не единственный больной. У некоторых повстанцев тоже была малярия, а у других были симптомы гепатита. Наблюдая за действиями повстанцев, я увидел, что их плохие привычки способствовали распространению вируса гепатита. Грубо говоря, повстанцы постоянно плевались и их слюна загрязняла землю, куда бы они ни пошли. В конце концов, она оказалась в нашем водоснабжении и на продуктах питания.

Я упомянул об этой проблеме ответственному лагеря, так повстанцы называли своих офицеров и, как по волшебству, плевки прекратились.

Вскоре после этого другой ответственный по имени Арлей обратился ко мне по поводу другой медицинской проблемы в лагере.Он был прилежным учеником, быстро осваивал базовые навыки ухода за больными: точки введения антибиотиков, расчёты дозировок, лекарства от распространённых тропических болезней и даже немного стоматологию. Повстанцам часто приходилось вырывать зубы. Арлей серьёзно относился к своим обязанностям и я приветствовал возможность помогать и, конечно же, выстраивать отношения.

Это было начало.

В следующие два месяца повстанческие лидеры испробовали всё, что возможно, чтобы вовлечь меня в своё движение. Часто напоминали, что казнят меня, если не присоединюсь к ним. Я жил как на качелях: в один момент со мной обращались почти по-доброму, а в следующий на меня сыпались оскорбления. Я избегал споров, держался подальше от наиболее вспыльчивых членов группы и просто пытался быть полезным, регулярно, без какого-либо драматизма, любым возможным способом. Научил поваров готовить вкусные соусы из копчёных пальмовых личинок, три раза в неделю пёк хлеб для всего лагеря и писал любовные письма неграмотным молодым повстанцам, которые они затем посылали своим подругам. Это было забавно во всех смыслах.

Но я никогда не забывал, что со мной будет, когда повстанцы наконец поймут, что меня нельзя завербовать.

К январю меня перевели в третий лагерь. Я начал бывать на некоторых из ежедневных политических дискуссий повстанцев. В первый раз, когда я присутствовал, они заспорили о терминах и, в конце концов, обратились ко мне за разъяснениями различий между социализмом и коммунизмом, диалектическим материализмом и демократией — понятиями, с которыми у них были трудности с недавнего времени. Я дал им довольно подробное объяснение этих и ряда других связанных с ними понятий. Они казались очарованными. После этого некоторые из них спросили, согласен ли я быть их постоянным ведущим дискуссий.

Я сразу же переговорил с ответственным.Таким образом я стал ведущим обсуждений.

Это позволило мне представить идеи, о которых повстанцы никогда раньше не слышали. Многие выросли в повстанческом движении, у них почти не было школьного образования, кроме занятий в джунглях, которые показывали кастристкую точку зрения их революционных лидеров. Им нравилось говорить о социальных и экономических теориях, которые у них не было шанса обсудить с образованным «посторонним». Я сопротивлялся искушению высказать своё личное мнение, кроме как в нейтральной форме, предпочитая вместо этого отвечать на их вопросы ещё большим количеством вопросов, всегда отдавая должное их здравому смыслу и способности думать самостоятельно. Они откликались с энтузиазмом.

Через некоторое время повстанцы начали расспрашивать о моих мотивах и почему я не питаю к ним ненависти за то, что они «лишили меня свободы». Интересовались моей личной и религиозной философией, так как я вёл себя не так, как остальные пленники. Для меня это был шанс поговорить о моей христианской вере, но что-то внутри подсказывало мне, что сейчас не время говорить о таких вещах. Я научился повиноваться этим внутренним импульсам, зная, что если Бог посылал их, значит, у Него была на то причина. Я не сомневался, что Бог даст мне знать, когда повстанцы будут готовы услышать то, что я хотел сказать. Поэтому я просто ответил на их настойчивые вопросы, сказав: «Это личное дело». Это, казалось, сделало их ещё более любопытными, чем раньше.

По мере того как мы лучше узнавали друг друга, молодые повстанцы дали мне прозвище «Папа Бручко», которое подхватывали другие, когда я переходил из лагеря в лагерь. Первоначально мотилоны называли меня «Бручко» — так для них звучало имя «Брюс Ульсон», когда они впервые услышали его, но молодые повстанцы в шутку добавили «Папа», потому что в сорок семь лет я уже многим годился в отцы. Было ясно, что многие их дружеские жесты являлись попыткой вызвать чувство товарищества, чтобы потом присоединить меня к их организации. Но это было хорошо, немного облегчало жизнь и ничего мне не стоило.

Поскольку наши групповые дискуссии продолжились, я вскоре понял, что большинство повстанцев очень плохо читает. Мне нравилось преподавать и это наводило мосты с моими похитителями, поэтому я предложил создать неформальную школу для обучения чтению и письму. Ответственные увидели в этом доказательство того, что я заинтересован в том, чтобы присоединиться к ним и дали своё одобрение. Как только школа заработала, мы добавили базовые предметы по экологии, социальным и политическим наукам, истории и географии. Студенты на удивление стремились к самосовершенствованию и мне это импонировало.

Даже многие ответственные посещали занятия. Отчасти, без сомнения, чтобы следить за моим преподаванием. Но меня впечатлило, насколько серьёзными были большинство учеников, хотя занятия нельзя было назвать «формальными».

Однажды, например, я заметил, что один из студентов, главный ответственный в лагере, сидит в стороне во время урока. Пока я говорил, он церемониально вытащил из одного из своих носков длинную резинку и начал лупить ею по гигантским муравьям, снующим вокруг него по земле. Он умел поражать их с поразительной точностью. С каждым убийством окружающие ученики одобрительно перешёптывались. Когда я смотрел этот спектакль, мне подумалось: «Он не слышал ни слова из того, что я сказал. Может быть, сегодня стоит закончить».

Но через несколько минут ответственный оторвался от своей игры и сделал язвительный, но проницательный комментарий, который подвёл итог всему моему выступлению. Он понял всё сказанное мной и даже сумел сделать из всего сложные выводы. Это научило меня не преуменьшать того, что происходило в головах повстанцев. Они мало что пропускали.

Примерно через пять месяцев моего плена мне разрешили иметь Библию. Она стала моим сокровищем. Конечно, за эти годы я потратил так много времени на перевод Священных Писаний на язык мотилонов, что запомнил большую часть Нового Завета. Это поддерживало меня в первые месяцы плена. Но на самом деле снова иметь Библию в руках, ну, Вы можете себе представить, что это значило. Снова и снова я обращался к Псалмам, особенно к Псалмам с 91-го по 120-й. Они были хлебом жизни, который насыщал меня так, как ничто другое.

К этому времени повстанцы начали часто задавать духовные и философские вопросы, которые естественным образом возникали на наших занятиях и в дискуссионных группах. Как мы решаем, что правильно, а что нет? Почему нас должно волновать тяжёлое положение наших ближних? Являются ли моральные ценности относительными или постоянными? Какие предположения о природе человечества делают основные формы правления? Принимает ли Бог чью-либо сторону в битвах между людьми и если принимает, то на стороне ли повстанцев? Вопросы были бесконечными и сложными. Нам всегда хватало оживлённых дискуссий.

Разумеется, когда мне дали Библию, многие повстанцы начали спрашивать меня о ней, сосредоточившись сначала на вопросах, которые непосредственно касались их революционных идеалов. Я был доволен, но решил, что было бы разумно ограничить религиозные дискуссии и наблюдения, включая моё собственное богослужение и изучение Библии воскресеньями. В Колумбии, римско-католической стране, даже повстанцы считали воскресенье «церковным» днём, поэтому им было легко принять такой порядок. Я не хотел казаться слишком навязчивым или «евангелистом», таким образом, когда возникали вопросы о духовных идеях, я говорил повстанцам, что нужно подождать до воскресенья, чтобы поговорить об этом. Они, казалось, уважали эту просьбу и все мы с некоторым нетерпением ждали воскресенья. Каждую неделю ко мне присоединялись ещё несколько повстанцев для изучения Библии, обсуждения и богослужения. Они даже стали молиться вместе со мной.

Спустя некоторое время я решил, что повстанцы уже достаточно хорошо знают меня и понимают мои мотивы настолько хорошо, что можно было поделиться с ними частью личной веры. Случилось, что они сами попросили меня об этом. Когда я говорил о том, что Христос значил для меня, то заметил слёзы в глазах некоторых повстанцев. Удивительно, но ни один из них не смеялся над моей верой и не пренебрегал ею за все месяцы моего плена. На самом деле они относились к ней с почтением и уважением.

Вскоре после того, как мы начали эти воскресные диалоги, несколько повстанцев приняли Христа. Это были глубокие моменты в моём опыте пленника, моменты, когда Божий Дух проявлял Себя так красиво, так нежно, что эти закоренелые террористы часто не выдерживали и плакали, принимая Его в свою жизнь. Для меня самым трогательным было то, что они приняли не моё представление о Боге; это был очень реальный, очень личный Иисус Христос, который встретился с ними в контексте их собственного опыта, культуры и понимания. Быть свидетелем этого было для меня привилегией. Невероятно, но некоторые из моих похитителей стали моими братьями.

Важно сказать, что моя духовная деятельность среди повстанцев никогда не была направлена на уничтожение или подрыв повстанческого движения. Я не ожидал, что приняв Христа, они оставят его или станут против своих ответственных. Чего я добивался, это просто привести их к соответствию с Богом в динамичных отношениях через Святого Духа, которые позволили бы расти в познании и благодати Иисуса Христа и Его Слова до конца жизни. Я чувствовал, что это была обязанность Бога. Поэтому я никогда не говорил повстанцам-христианам, что движение нужно покинуть, хотя иногда они спрашивали меня, нужно ли это сделать. Вместо этого, я говорил: «Теперь вы принадлежите Иисусу Христу и должны отвечать перед Ним, а не передо мной».

По прошествии недель, когда всё больше повстанцев собиралось со мной по воскресеньям для изучения Библии и богослужений, меня обвинили в том, что я сею раскол в лагерях. Это произошло не потому, что я вызывал споры между повстанцами-христианами и их лидерами, а потому, что преображённая совесть естественным путём заставила их, когда они стремились следовать примеру Христа, ставить под сомнение нравственность совершения террористических актов, которые повстанческие лидеры от них ожидали.

Их новообретённая вера создавала проблемы — это было несомненно, хотя это и не было моей целью. И я уверен, что ответственные во многих лагерях беспокоились о близких отношениях, которые некоторые повстанцы строили со мной, и не без оснований. Один молодой повстанец-христианин, услышав, что меня скоро могут казнить подошёл к моему гамаку поздно ночью. Он разбудил меня и прошептал: «Папа Бручко, хочу тебе сказать, что если мне прикажут казнить тебя, я откажусь». Это, конечно, означало, что он сам будет казнён за неповиновение приказу.

«Я с тобой, — сказал он, — даже если это будет стоить мне жизни». К тому времени я уже знал его и доверял ему. Эти слова глубоко тронули меня. К счастью, этого молодого верующего никогда не просили стрелять в меня.

К февралю, когда ответственные национального уровня, наконец, пришли на очную ставку и настаивали на том, чтобы я объявил себя преданным членом их организации, я понял, что больше не смогу избегать этого вопроса. Я очень просто объяснил, что не могу оправдать убийства ради достижения социальных и политических целей, поэтому не могу присоединиться к ним. В этот момент моя классификация была официально изменена с «политзаключённого» на «военнопленного».

Военнопленных, как я уже знал, всегда казнили. Но прежде чем казнить меня, повстанцы должны были составить список «обвинений», опубликовать его в центральных СМИ, а затем официально приговорить меня к смертной казни за «преступления против народа». Это была их обычная стратегия.

Обвинения, которые они выдвинули, были творческими. Меня обвинили в убийстве шести тысяч ста индейцев мотилонов; трафике кокаина и других наркотиков; использовании индейцев как рабов на личных золотых и изумрудных рудниках; работе на ЦРУ; пилотировании вертолёта при атаках войск на лагеря повстанцев; и, что хуже всего, обучении американских астронавтов языку мотилонов, чтобы они могли разговаривать друг с другом в космосе, не будучи понятыми русскими. Это последнее обвинение было моим любимым. В нём был определённый романтический оттенок.

По мере того как обвинения формулировались, других пленных, в основном похищенных из-за больших выкупов, каждую неделю привозили и вывозили из лагерей. Я достаточно хорошо успел познакомиться с некоторыми из них, мы старались подбадривать друг друга, насколько это было возможно.

Одного из таких похищенных, пилота вертолёта по имени Франко, перемещали туда-сюда из нескольких лагерей, в которых я тоже бывал. За те месяцы, что мы были вместе, у нас сложились довольно дружеские отношения. К сожалению, Франко постоянно спорил с повстанцами. Его воинственное поведение сделало его крайне непопулярным среди них. Он как будто специально искал себе проблемы или добивался, чтобы его убили.

«Франко, — говорил я ему, — бесполезно спорить с повстанцами. Ты только навредишь себе. Попробуй быть добрее». Но он приходил в ярость, обвиняя меня в «сотрудничестве с врагом». Позже он извинялся и говорил, что я был прав, решив контролировать свой гнев. Но это было тяжело. Он был не тем человеком, который мог бы мириться с ежедневными оскорблениями и унижениями, не сопротивляясь.

После нескольких месяцев плена у Франко случился полный нервный срыв. Когда это произошло, повстанцы, расстроенные его поведением, попросили меня стать его официальным «духовным наставником». Они знали, что Франко исповедовал христианство и рассматривали это как возможность сохранить его целым до выплаты большого выкупа, о котором они пытались договориться.

Но Франко было нелегко давать советы. Во-первых, он продолжал голодовку. Всего их было четыре.

«Я не потерплю, чтобы со мной так обращались, — сказал он мне перед первой. — Они не могут сделать меня жертвой. Я им покажу. Я уморю себя голодом! Они не получат свой выкуп. У меня всё ещё есть власть над собственной жизнью!» Я не смог его уговорить прекратить голодовку и он в гневе объявил о ней повстанцам. И разозлился ещё больше, когда они не обратили на это никакого внимания.

К концу первой ночи голодовки Франко подошёл ко мне и сказал: «О, мой друг, я так голоден! Я не могу этого перенести! Ты должен принести мне что-нибудь поесть. Можешь дать мне что-нибудь из своего ужина? Только не говори ничего повстанцам!»

К этому времени мне дали больше свободы передвижения по лагерю, я смог сложить большую часть своего обеда в полиэтиленовый пакет и спрятать его под рубашкой, чтобы позже вечером передать его Франко. Он подождал, пока не окажется в своём гамаке, чтобы поесть. Так продолжалось каждый день его так называемой голодовки. Он всегда был очень голодным, даже дошло до того, что я начал умирать с голоду, потому что Франко не мог обходиться меньшим, чем вся моя еда.

В конце концов, повстанцы начали беспокоиться о здоровье Франко. Один из них спросил меня: «Как ты думаешь, он может умереть? Как долго он сможет прожить без еды?» Большинство повстанцев испытывали по этому поводу смешанные чувства, они не хотели терять выкуп, но в то же время страстно желали избавиться от него.

Наконец ко мне подошёл ответственный и сказал: «Голодовка Франко длится уже две недели. Ты можешь сделать что-нибудь, чтобы заставить его поесть? Мы уже устаём от этого. Он сводит нас с ума. Мы решили просто расстрелять его, если мы не сможем заставить его сотрудничать. В конце концов, он хочет умереть от голода и его страдания прекратятся, если мы его сейчас застрелим». Я решил, что юмор может быть лучшим решением проблемы Франко.

«Не беспокойтесь о Франко, — сказал я повстанцу. — Это я голодаю, всё это время он съедал всю мою еду!» Повстанец громко расхохотался, когда я описал, как Франко располнел, пока я худел из-за его голодовки. Это стало чем-то вроде лагерной шутки, хотя Франко так никогда об этом не узнал. После этого, каждый раз, когда Франко объявлял очередную голодовку, мне выдавали два обеда — один для того, чтобы я «украдкой» отдавал его Франко, а другой для меня. Так мы пережили все его четыре длительные голодовки. В конце концов Франко был освобождён.

Но не всем заложникам так повезло. Многие были расстреляны, особенно в период с февраля по июнь.

Именно в это время ответственные начали давить на меня, чтобы заставить публично «признаться» в преступлениях против человечности.

Я отказался.

«Я ничего не сделал, — сказал я повстанцам. — Вы просите меня солгать. Но я должен говорить правду».

«Тогда мы убьём тебя», — ответили они.

«Правда — это идеал, за который можно умереть», — было моим ответом им. Затем я посмотрел каждому из них в глаза и сказал: «Я могу умереть только один раз. Но вы, друзья мои, умрёте тысячу раз, потому что будете знать, что убили невинного человека».

После этого ответственные решили сделать всё возможное, пытаясь сломить меня всеми мыслимыми способами. Я задавался вопросом, как люди могут подвергать других настолько жестокому, бесчеловечному обращению.

Сначала меня пытались сломить психологически, используя разные уловки.

«Индейцы полностью бросили тебя, — повторяли они мне снова и снова. — Мы разговаривали с ними, и никого из них не волнует, жив ты или мёртв. Ты можешь спасти себя, потому что никто другой этого не сделает».

Конечно, я не хотел, чтобы мотилоны предпринимали какие-либо попытки моего спасения, но не мог поверить, что они совсем бросили меня. «Разумеется, они помнили наши общие двадцать восемь лет. Наверняка они продолжат работу, которую мы начали в джунглях, независимо от того, выживу я или нет; ведь это была не моя работа, а их и Божья. Они не могли этого забыть». Однако по мере того, как повстанцы снова и снова повторяли свои утверждения, у меня появились небольшие сомнения. «Было ли такое возможно? Неужели они меня бросили?»

Но, безусловно, худшие моменты моего плена наступили, когда мне пришлось видеть казни других заложников — людей, которые стали друзьями. Когда их тела разрывали пули повстанцев, мне сказали: «Вот что с тобой будет, если ты не подпишешь признание». Опыт был невыразимо болезненным.

Варианты пыток, изобретённые повстанцами, были выдающимися. Многие вещи, произошедшие за это время, были настолько ужасны, что я, наверное, никогда не смогу о них рассказать или забыть.

Но были и моменты, которые навсегда останутся со мной из-за их непередаваемой красоты. Это было не совсем то, чего вы ожидаете — не захватывающие моменты и даже не драматические в обычном смысле этого слова.

Однажды, например, во время последней части моего плена у меня случился сильный приступ дивертикулита — один из нескольких приступов сопровождавшихся сильным кровотечением. На этот раз я потерял около двух литров крови, страдал от мучительной боли и в конце концов потерял сознание. Когда я очнулся, меня осматривал врач, которого повстанцы привезли в джунгли. Он заявил, что только переливание крови может спасти мне жизнь.

Тут же между повстанцами вспыхнула драка из-за того, кому достанется «честь» отдать мне свою кровь. Одним из выбранных был молодой повстанец-христианин. После того как переливание крови было завершено, он посидел со мной ещё некоторое время.

«Моя кровь теперь течёт в твоих жилах, папа Бручко», — сказал он мне. В его глазах стояли слезы. И в моих тоже.

Позже той же ночью сильная боль разбудила меня. Я попытался отделиться от неё, но на этот раз не смог. Я был слишком слаб и слишком истощён. Я чувствовал себя опустошённым, а интенсивность физической боли усиливала мою огромную грусть по поводу испытанного в предыдущие месяцы.

«Мне нет утешения», — подумалось мне. Вообще. Никогда ещё я не испытывал такой тотальной тоски.

Затем произошло совершенно удивительное: птица, известная в Колумбии как мирло, начала петь. Я поднял глаза и увидел полную луну, льющуюся сквозь густую растительность джунглей, и необъяснимым образом почувствовал, что она светит для меня. Звуки песни мирлы были самыми завораживающе красивыми, которые я когда-либо слышал. Слушая, я задавался вопросом, почему мелодия казалась такой знакомой, почему она так глубоко успокаивала меня.

Песня птицы парила во влажном, залитом лунным светом воздухе, пока я цеплялся за сознание.

Музыка была невероятно сложной, в минорной тональности. Ноты никогда не повторялись; они всё сильнее напоминали что-то до боли знакомое, что-то успокаивающее, но я никак не мог вспомнить что. Древний арамейский напев — может он? Да, эта мелодия походила на него, но почему она наводила меня на мысль о воскресении Христа?

Нечто знакомое в мелодии озадачило меня, но понимать её было не нужно. Музыка была самой изысканной из всех, что я когда-либо слышал. Она сообщала мне что-то глубокое, то, в чём я отчаянно нуждался, но не мог распознать. Я позволил песне увлечь меня на долгое время, затем снова потерял сознание.

Птица всё ещё пела, когда моё сознание вернулось. Мне подумалось, не галлюцинации ли это. Ведь все знали, что мирлы никогда не поют по ночам. И я был безнадёжно болен, едва цепляясь за жизнь. Исходя из моего состояния, в галлюцинациях не было ничего необычного. Но что мне больше всего хотелось понять, так это то, почему эта песня, реальная или воображаемая, оказывала такое удивительное, восстанавливающее воздействие на мой дух. Я чувствовал, как с каждой нотой возвращаюсь к жизни.

Далее, по мере того как птичья песня продолжала проникать в тихий ночной воздух, я сообразил, почему эта песня казалась такой навязчиво знакомой. Почему она говорила мне о Воскресении, почему она утешала, как знакомые, любящие руки. Мирло пел напевы мотилонов минорной тональности, имитируя традиционные звуки с такой невероятной точностью, что я почти слышал их слова, почти мог видеть своих друзей Каймиёкбу и Вайсерсеру и всех других мотилонов, которых я любил, поющих пророчества о Воскресении Христа в неподвластной времени манере мотилонов, наши гамаки покачивались вместе на стропилах общинного дома в джунглях, как это было все двадцать восемь лет, что я прожил среди них. Я почти чувствовал их тёплые, ободряющие объятия.

В тот момент я настолько поднялся над своей агонией, что никогда не смогу это адекватно описать. Мне даже было всё равно, было ли это реальным или воображаемым. Мотилоны были со мной, теперь я знал это. Меня не бросили. Я собирался выжить, чтобы снова быть с ними, потому что Бог использовал песню мирло, чтобы влить в меня Свою жизненную силу.

Один из повстанцев подошёл к моему гамаку, когда я проснулся на рассвете. Боль понемногу стихала.

«Итак, — сказал он мягко, — как тебе понравился твой личный ночной концерт?»

Я вопросительно посмотрел на него.

«Мирло, — сказал он. Его песня не давала нам заснуть всю ночь. Мы никогда не слышали ничего подобного! Парни задавались вопросом, был ли это особый ангел, посланный петь для тебя. Ты слышал?»

Однажды в июле меня привели к ответственному и сообщили, что, поскольку меня не удаётся убедить подписать признание, я буду казнён. Он дал мне три дня, чтобы подготовиться к смерти.

«Мне нечего особо готовить», — сказал я ему. «Чего бы им просто не покончить быстро с этим? Я был готов».

Но нет, пришлось ждать целых три дня. И я провёл их, делая то же самое, что и остальные девять месяцев — преподавал, готовил, занимался повседневной жизнью. Всё это время повстанцы внимательно наблюдали за мной. А мне было интересно, о чём они думают.

К этому времени около шестидесяти процентов из них были христианами. Ответственным будет трудно найти кого-то, кто застрелит меня. Даже те, кто не исповедовал христианство, стали моими друзьями. Я беспокоился о них, но знал, что Бог доведёт дело, которое Он начал в их жизнях, до конца. Я сделал то, ради чего пришел сюда и был готов умереть без сожаления.

В день моей казни ответственный приказал привязать меня к дереву. Они зачитали официальные обвинения против меня и объявили, что я приговорён к смертной казни «народным судом». Я не захотел, чтобы мне завязали глаза. Я смотрел в лица своих палачей и видел, как у многих из них стояли слёзы на глазах.

Затем они подняли винтовки, и приказ был отдан. Раздались выстрелы. Я ждал удара пуль. Но ничего не почувствовал.

Повстанцы смотрели на меня с удивлением. Потом они осмотрели свои винтовки и сказали: «Это холостые!»

Это была последняя попытка сломить меня. Но она не сработала.

На следующее утро ко мне подошёл Федерико, один из повстанческих лидеров и сказал: «Брюс Ульсон, у меня для тебя хорошие новости! Тебя освободят. Ты доволен?»

Я пожал плечами.Я был недоверчив.

Глаза Федерико наполнились слезами. Потом он обнял меня.

Две недели спустя, после долгого пути обратно к цивилизации через джунгли и реки, меня, наконец, освободили. Вот тогда я обнаружил, к своему полному изумлению, что весь мир, казалось, знал о моём пленении.

Народ мотилонов и все другие индейские племена в Колумбии объединились, чтобы поддержать «человека, который является нашим братом, нашим другом», угрожая тотальной войной повстанцам, если меня не освободят. И средства массовой информации подхватили их дело, опубликовав сотни статей на первых полосах каждой газеты страны. Всё колумбийское население последовало их примеру, поднявшись единым голосом, чтобы осудить повстанцев за то, что они делают.

«Как могут эти преступники заявлять, что говорят от имени "народа", а затем похищать человека, который сделал для коренного населения этой страны больше, чем кто-либо другой? — спросили они. — Это возмутительно!»

Президенты Колумбии и Венесуэлы приветствовали моё возвращение в мир.

«Вы — национальная эмблема, — сказал мне президент Барко. — Впервые в истории индейцы защищали белого человека. Их дело объединило колумбийский народ и придало ему смелости бороться с тиранией терроризма».

Вскоре после моего освобождения мотилоны организовали встречу с вождями всех индейских племён Колумбии. Вместе они выдвинули ультиматум повстанцам и наркоторговцам, действовавшим на их землях: «Вы должны убраться до декабря. Если вы не уйдёте, то вступите в войну со всеми пятисот тысячами из нас». Численность повстанцев невелика, но у них много оружия. Война с индейцами была бы проигрышной ситуацией. Я думаю, у них не будет выбора, кроме как уйти.

За несколько недель после моего освобождения в Колумбии вспыхнула война с наркокартелями. Я с большой скорбью следил за новостями о смертях и массовых разрушениях. Но при этом я был преисполнен гордости. Колумбийский народ, похоже, проявляет новую решимость, новое мужество, чтобы противостоять наркобаронам Медельинского картеля.

Почему только сейчас, после стольких лет, когда наркобароны могли делать в Колумбии всё, что им заблагорассудится, народ решил дать отпор?

Я помню людей на улицах Боготы, которые приветствовали моё возвращение, говоря: «Нас вдохновляет пример мотилонов и их мужество. Мы больше не будем терпеть этих преступников из страха за свою жизнь. Мы будем противостоять им!»

Я не считаю совпадением то, что именно то, что сейчас происходит в Колумбии. Возможно, многие не заметят роль мотилонов в Божьем замысле в Колумбии, но я верю, что он реален и значителен. Я молюсь, чтобы это продолжалось.

С тех пор как я приехал в Штаты, несколько человек сказали мне, что моё освобождение было величайшей победой, которую они когда-либо переживали. Это меня удивило. Естественно, я благодарен за многое, особенно за то, что я жив, свободен и могу продолжать свою работу среди людей, которых люблю. Я благодарен за повстанческие жизни, которые теперь принадлежат Христу и будут продолжать подчиняться Его воле. А также благодарен за единство духа, которое впервые за много лет сплотило народ Колумбии. Это, конечно, победы. И есть ещё много других, о которых я мог бы упомянуть.

Но для меня величайшая победа из всех заключается в сладости моментов, когда я улавливал проблески «между строк» в сложной Божьей организации жизней и событий. В те моменты я знал, что Он незаметно выполняет Свою суверенную волю не только в моей жизни, но и в жизни всех вовлечённых: мотилонов и других племён, жителей Колумбии, повстанцев и вообще, как я теперь обнаружил, людей во всем мире.

В те минуты я знал, ещё до того, как закончился мой плен, что величайшая победа этой долгой драмы будет не в моём освобождении. А будет, наоборот, в песне мирлы при лунном свете.

Брюс Ульсон является миссионером среди индейцев мотилонов Колумбии с 1961 года.