Mayo de 1990

¡Rehén!

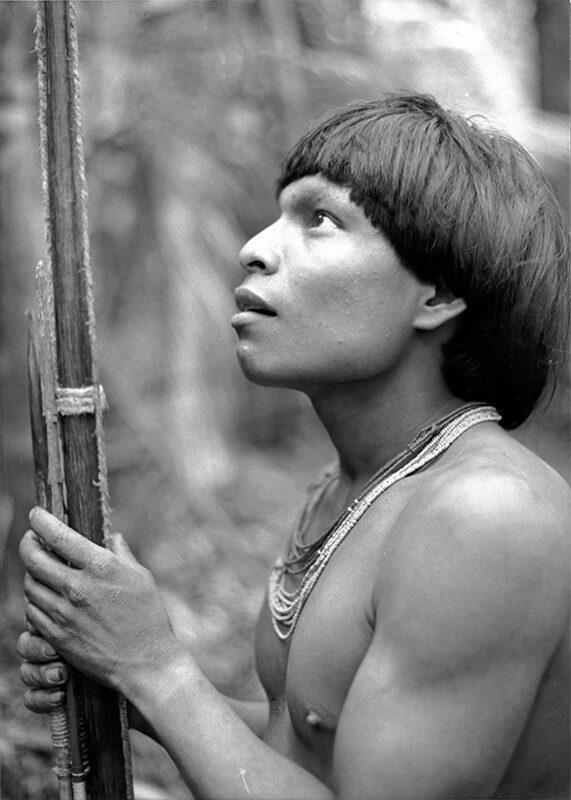

En 1960, Bruce Olson, joven estadounidense de 19 años, viajó en avión a Sudamérica llevando 100 dólares en el bolsillo y se internó solo en la selva que se extiende a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela. Buscaba a una tribu de indios conocida con el nombre de los Motilones, que vivían como en la Edad de Piedra. Era un pueblo feroz, famoso por dar muerte a todo hombre blanco que se atreviera a hollar su territorio. Pero los Motilones se estaban muriendo a causa de varias epidemias, y el joven Bruce tenía la convicción que Dios lo necesitaba para ayudar a salvarlos. Durante los 30 años siguientes, Olson fundó diez centros de salud, 16 programas agrícolas, ocho cooperativas comerciales y 12 escuelas bilingües; todo atendido por los propios Motilones, algunos de los cuales ya habían hecho estudios universitarios. Fue entonces, una mañana de octubre de 1988, cuando los revolucionarios comunistas lo capturaron. He aquí su historia.

Era una calurosa mañana (de 43° C.), en las selvas ecuatoriales del noreste de Colombia, región a la que llaman Motilandia. Las aves graznaban y los micos chillaban cuando subí con 15 indios Motilones a la piragua que nos llevaría a una cooperativa de víveres. Sentí que estaba a punto de darme otro ataque de paludismo, y esperaba que la sudación provocada por el sofocante calor me ayudara a superarlo.

Mientras Kaymiyokba, buen amigo mío y jefe de los Motilones, gobernaba la embarcación, escudriñé las márgenes del río. Los guerrilleros colombianos consideraban que yo era la persona clave para lograr que los indios ''constante espine para los comunistas'' se afiliaran a su causa. Como había resistido todos sus intentos de reclutarme, varias veces me habían amenazado de muerte. Al acercarnos al muelle, alcancé a ver a dos guerrilleros armados. Sin previo aviso, el fuego de una ametralladora hizo saltar el agua en torno nuestro.

“¡Salgan de la canoa!” gritó un guerrillero. “¡Tiéndanse de cara al suelo!”

Kaymiyokba y varios otros Motilones caminaron, enojados, hacia los guerrilleros, con la intención de atacarlos a mano limpia, ante lo cual el guerrillero disparó otra ráfaga y una bala rozó la frente de Kaymiyokba; pero él se mantuvo firme.

“¡Bruce Olson es prisionero de la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional!”, gritaron.

Este grupo de guerrilleros procastrista, conocido como el ELN, era la única de las cuatro principales organizaciones revolucionarias que no había querido aceptar la tregua con el Gobierno.

Debía dar a los Motilones la oportunidad de escapar; le dije a Kaymiyokba en su dialecto:

“¡No me sigan!”

Luego, hablé con los guerrilleros:

“¡Yo soy Bruce Olson, al que ustedes buscan! Dejan en paz a los Motilones!”

Empecé a alejarme, cuando alguien gritó:

“¡Alto, o disparamos!”

Aceleré el paso. De pronto, a unos 450 metros de los Motilones, dos guerrilleros saltaron frente a mí, me derribaron y me asestaron un arma en la cabeza. Conque así es como moriré, pensé.

Me ataron con fuerza las manos a la espalda, me pusieron de pie y ordenaron que caminara. Después de tres agobiantes días y noches, llegamos por fin al campamento de los guerrilleros.

Cartas de amor.

Me vigilaban las 24 horas del día. La mayor parte del tiempo permanecí con las manos atadas a la espalda, a pesar de que estaba muy enfermo de paludismo y sufría intensos dolores. Años antes, al hallarme herido o enfermo en la selva, había aprendido a aislarme de las molestias físicas. Cuando se está lejos de toda ayuda, con un brazo dislocado; es preciso seguir adelante: En estos momentos me decía a mí mismo: “Este dolor solo existe en mi cuerpo. Mi mente y mi espíritu están por encima de esto, y no participan”. Apliqué este método entonces, para soportar algunas de las peores circunstancias de mi cautiverio.

Tal vez parezca extraño, pero no estaba preocupado por mi destino, pues creía que mi responsabilidad consistía en dar servicio donde me encontraba y sabía que todo estaba en las manos de Dios.

“Es usted nuestro prisionero político”, me informó Manuel Pérez, director político nacional del ELN.

Años antes Pérez, ex sacerdote jesuita (es sorprendente el número de jefes guerrilleros que han sido sacerdotes católicos o ministros protestantes), me había invitado a trabajar con él en el movimiento revolucionario. Le contesté que los cristianos no debían dedicarse a matar.

“Deseamos que se una a nuestra dirección nacional”, me dijo Pérez en esta ocasión. “Queremos que organice los servicios sociales y de salud, y que funde escuelas … Así como lo ha hecho entre los indios Motilones. Si no se une a nosotros, lo mataremos”.

A los pocos días observé que algunos guerrilleros tenían fiebre palúdica y que otros presentaban síntomas de hepatitis, pues sus pésimos hábitos de higiene estaban contribuyendo a la propagación del virus de la hepatitis. Los guerrilleros escupían constantemente, contaminando el suelo, el agua y los alimentos. Mencioné este problema a uno de los oficiales del campamento, a los que llamaban responsables, y como por arte de magia todos dejaron de escupir.

Los dos meses siguientes viví en un constante vaivén: hoy me trataban amablemente; mañana, me maltrataban. Rehuía las discusiones y trataba de ayudar como mejor podía. Enseñé a los cocineros a preparar deliciosas salas con gusanos de palmera ahumados; hacía pan para todo el campamento tres veces por semana, y escribía floridas cartas de amor que los guerrilleros jóvenes analfabetos enviaban a sus novias. Ambos teníamos una estrategia: ellos querían entrar en mi vida y yo en la suya. Y yo era quien estaba progresando.

Subestimando al enemigo.

En enero ya me habían traslado a un tercer campamento. En un pequeño claro, los guerrilleros se construyeron refugios con palmas, pero a mí me obligaron a dormir al descubierto, sin protección contra las lluvias torrenciales; así que los insectos tenían festines conmigo de día y de noche.

Para combatir el tedio, pedí que me permitieron escuchar sus diarios discursos políticos, lo cual les agradó. La primera mañana que asistí se esforzaban por entender las diferencias entre el socialismo, el comunismo y la democracia. Les di una explicación bastante completa y, después, varios guerrilleros me preguntaban si accedería a actuar como presidente de debates. Con pocos estudios, o de plano sin ellos, muchos guerrilleros solo se habían dejado influir por los puntos de vista de sus dirigentes revolucionarios, partidarios de Castro. Esta función me dio la oportunidad de exponerles nuevas ideas.

Al conocernos mejor, los guerrilleros más jóvenes empezaron a llamarme Papá Bruchko. Los Motilones me habían puesto el apodo de Bruchko, porque así les sonaban mi nombre: Bruce Olson. Por broma, aquellos jóvenes guerrilleros agregaron “Papá”, ya que a los 47 años, era lo bastante viejo para ser su padre. Advertí que sus actitudes amistosas eran un esfuerzo para atraerme a su organización.

Al continuar nuestras discusiones, ofrecí enseñarles a leer y escribir. Los responsables vieron esto como una prueba de que me interesaba unirme a ellos, y por eso lo aprobaron. Cierto día, mientras daba clases, el principal responsable se quitó el elástico de un calcetín y empezó a tirarles a las hormigas gigantes que andaban en el piso. No ha oído ni una palabra de lo que he dicho, pensé.

Sin embargo, minutos después, hizo un concienzudo comentario que resumió mi plática. Eso me enseñó a no subestimar a los guerrilleros, pues era muy poco lo que se les escapaba.

Susurros en la noche.

Como a los cinco meses de cautiverio, me permitieron tener una Biblia. Estas líneas del Salmo 91 fueron alimento para mí: “Sí, Él te libra de la red del cazador, de la peste mortal; Él te cubre con sus alas, un refugio hallarás entre sus plumas”.

En Colombia, nación católica, apostólica y romana, hasta los guerrilleros aceptaban que el domingo era un día dedicado a “la iglesia”. Casa semana algunos más se nos unían en el estudio de la Biblia y el culto; incluso empezamos a orar juntos.

Al poco tiempo resolví que ya podía compartir con ellos mi fe personal. Pronto, unos cuantos se hicieron cristianos. Estoy seguro de que a los responsables les preocupaban las buenas relaciones que algunos guerrilleros estaban entablando conmigo. Y con mucha razón, porque su conciencia trasformada los inducía a cuestionar la moralidad de los actos terroristas.

Una noche, ya tarde, un joven se acercó a mi hamaca.

“Papá Bruchko”, susurró, “si me ordenan que lo ejecute, he resuelto negarme”.

Eso significaba que lo ejecutarían a él por desobedecer una orden, lo cual me conmovió profundamente.

Belleza en medio del dolor.

En febrero, los responsables ya insistían en que me declarara militante de su organización. Les respondí que no podía justificar que, para alcanzar objetivos políticos y sociales, se tuviera que matar, y que por eso no podía afiliarme a ellos. Mi clasificación cambió de pronto de “prisionero político” a “prisionero de guerra”.

Siempre se ejecutaba a los prisioneros de guerra. Los guerrilleros inventaron toda una lista de “acusaciones”, y luego me sentenciaron formalmente a muerte.

Entonces, los responsables lo intentaron todo para quebrantarme psicológicamente. “Los indios lo han abandonado”, me dijeron. “Hemos hablado con ellos, y ni uno solo se preocupa porque usted viva o muera”. No pude creerlo, pues seguramente recordarían los 28 años que habíamos pasado juntos. Ellos eran mi familia y, sin embargo, conforme los guerrilleros repetían sus aseveraciones, empecé a dudar. ¿Sería posible?

La tortura física que sufrí durante ese tiempo fue tan terrible, que probablemente jamás podré hablar de ella; lo peor de todo fue que me obligaron a presenciar las ejecuciones de otros rehenes. Lo más común era ordenar al rehén que se arrodillara en el lodo, apoyar una pistola de gruesa calibre en el temporal y volarle la tapa de los sesos. De vez en cuando se empleaban pelotones de fusilamiento, cuyas balas esparcían partes del cuerpo entre los árboles y el follaje, como si fueron húmedos montones de sangrienta basura. “Esto la pasará a usted si no firma una confesión”, me dijeron.

Pero también hubo momentos de profunda emoción. Una vez, mientras sufría uno de varios ataques de diverticulosis, perdí unos dos litros de sangre. Un médico que los guerrilleros habían llevado a la selva opinó que una trasfusión de sangre podría salvarme.

Inmediatamente, surgió una disputa sobre quién mercería el “honor” de donar su sangre; el elegido fue un joven que se había hecho cristiano. Después de las trasfusiones, estuvo sentado un raro junto a mí.

“Ahora, mi sangre fluye en tus venas, Papá Bruchko”, me dijo. Había lágrimas en sus ojos. Y también en los míos.

El canto de un ángel.

Esa misma noche, me despertó un dolor terrible. Esa vez, no pude aislarme de él. Nunca había sentido tal angustia.

En eso, sucedió algo asombroso. Un ave a la que conocíamos por el nombre de “Mirlo” comenzó a cantar. Al escucharla, me llamó la atención que aquel canto tuviera un efecto sedativo, pues la fascinante melodía en tono menor me resultaba dolorosamente familiar.

Perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, el ave seguía cantando. ¿Sería una alucinación? Más que nada, porque todo el mundo sabía que esas aves no cantan de noche. Sin embargo, este canto “real o imaginario” estaba ejerciendo un efecto restaurador en mi espíritu y pude sentir que volvía a la vida.

Entonces comprendí. El ave interpretaba un cántico tonal de los Motilones, imitando los sonidos con una fidelidad tan pasmosa, que casi pude ver a Kaymiyokba y los demás Motilones cantando las profecías de la resurrección de Cristo en el estilo inmemorial de su tribu.

En ese momento supe que no me habían abandonado y que estaría nuevamente con los Motilones. Dios se había valido del canto de un ave para trasfundirme su sangre llena de vida.

A la mañana siguiente, uno de los guerrilleros cristianos se acercó a mi hamaca.

“¿Y bien?”, dijo suavemente. “¿Qué le pareció su concierto personal de anoche?”

Lo interrogué con la mirada.

“El Mirlo”, aclaró. “Su canto nos mantuvo despiertos toda la noche. ¡Nunca habíamos oído algo igual! Los muchachos se preguntaban si sería un ángel especial, enviado a cantar para usted”.

La “ejecución”.

En julio, me llevaron ante un responsable y me indicaron que debía prepararme a morir. Puesto que no quería firmar una confesión, iban a ejecutarme.

Tres días después, luego de haber dado clases por última vez, me condujeron a un pequeño claro, fuera del campamento. Varios guerrilleros me ataron las manos a la espalda, alrededor de una pequeña palmera, mientras mis ejecutores, 18 de ellos armados con metralletas, se alineaban. Pensé que no quedaría gran cosa de mí, pero por lo menos sería algo rápido. Procuré concentrarme en recuerdos de los Motilones, mis amigos.

“¡Apunten!”, ordenó el responsable al pelotón.

Varios hombres lloraban en silencio al apuntarme con las armas.

“¡Fuego!”

Sonaron los disparos, pero yo no sentí nada. Los hombres del pelotón me miraron con asombro, y luego examinaron las armas.

“¡Son balas de salva!”, gritó uno de ellos.

Había sido un último intento para hacerme ceder, pero no les había dado resultado.

A la mañana siguiente se me acercó Federico, un jefe de los guerrilleros, y me dijo:

--Bruce Olson, tengo buenas noticias para usted. ¡Queda en libertad! ¿Está contento?

Yo me encogí de hombros.

--Me es indiferente --repliqué--. Me preocupan los Motilones. ¿Qué será de ellos?

--Sí, sí --me tranquilizó--. Hemos resuelto dejar en paz a los Motilones, y usted puede continuar su labor entre ellos, como antes. Fue un error haberlo secuestrado y esperamos que halle en su interior la grandeza necesaria para perdonarnos. ¿Está contento ahora?

Me dejaron libre el 19 de julio de 1989, y solo entonces descubrí que el mundo exterior estaba enterado de mi cautiverio.

Los Motilones y casi todas las demás tribus de Colombia, actuando como un solo pueblo por primera vez, se habían unido para apoyar “al hombre que es nuestro hermano”, y amenazaban con declarar la guerra total a los guerrilleros si no me ponían en libertad. Los medios de comunicación se habían sumado a su causa, y pronto los había seguido todo el pueblo colombiano, denunciando a los guerrilleros.

El presidente de Colombia, Virgilio Barco Vargas, me dio la bienvenida al volver a la civilización.

“Usted es un símbolo nacional”, me dijo. “Por primera vez en la historia, los indios han defendido a un hombre blanco. Su causa ha unido a nuestro pueblo y le ha dado valor para combatir al terrorismo”.

He seguido con gran pesar las noticias de la guerra contra las drogas en Colombia, pero también estoy muy orgulloso. En el pueblo colombiano hay una nueva determinación para oponerse a los cárteles de las drogas. ¿Por qué ha resuelto el pueblo combatir?

La repuesta no es fácil, pero recuerdo, a mi regreso, al pueblo que me esperaba en las calles de Bogotá para darme la bienvenida. Todos declaraban: “Los Motilones nos han inspirado. Ya no toleraremos más tiempo a esos criminales por miedo a perder la vida”.

Tal vez el papel de los Motilones no sea valorado en toda su grandeza por muchos, pero yo creo que es auténtico e importante. Y le pido a Dios que así sea siempre.